文/納吉爾法船工

昨天中午,我去看了在中國大陸上映不久的新海誠新作《鈴芽之旅》。

《鈴芽之旅》

《鈴芽之旅》

在出發之前,我看到這部作品已經在中文網際網路上引發了一些爭議。有人認為,《鈴芽之旅》遠不如《你的名字》,在劇情上暴露出種種問題,新海誠已經江郎才盡;另一些人則開心地發著自己的影票(通常還配有一些飲料和食物),對觀影體驗讚不絕口。

為了探尋這種分歧產生的原因,我只身一人走進了放映廳。工作日的電影院很空,除了我之外只有三對男女——當然這也是在意料之中的。

可能是在《你的名字》爆火之後,“去電影院看新海誠”成為了一項標準的年輕情侶戶外活動。一方面,鑑於其一向來在作畫和音樂上較為穩定的出品,觀看新海誠電影至少不會是一個錯誤選項;另一方面,由於他在過往作品中對戀愛感情著墨頗多,利用電影帶來的感動增進感情自然也在大夥的算盤之中。

《你的名字》

《你的名字》

從表面上看,《鈴芽之旅》也並未超出人們對於新海誠的固有印象。

一個活潑可愛的JK女主,一座慢節奏的海港小鎮,一次巧合引發的偶然相遇,一場關乎人類的龐大危機,可謂是似曾相識,要素齊全。

作為所謂“天災三部曲”的最後一部作品,新海誠這一次用到的災難是“地震”。在《鈴芽之旅》的世界觀中,日本的地震是由一種存在於“常世”(與現世對應,即“死後的世界”)的、名為“蚓厄”的神話存在引發的。

盤旋在東京上空的蚓厄

盤旋在東京上空的蚓厄

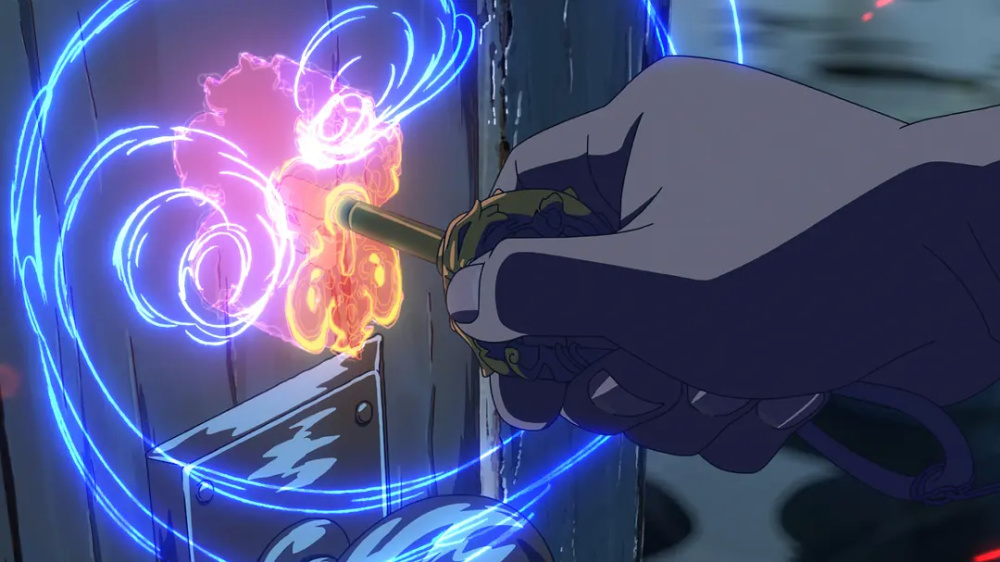

為了防止地震,一種代代相傳的、名為“閉門師”的職業在保護東西兩顆鎮壓蚓厄的“要石”的同時,需要前往各地廢墟中被開啟的、聯通兩個世界的門,並通過手中的鑰匙,在對土地神的祈禱中將其關上。

故事開始於女主玲芽在偶遇閉門師草太后,不慎開啟了後山廢墟中的“門”並碰巧拔出了位於此地的要石,引發了一場地震危機;

要石

要石

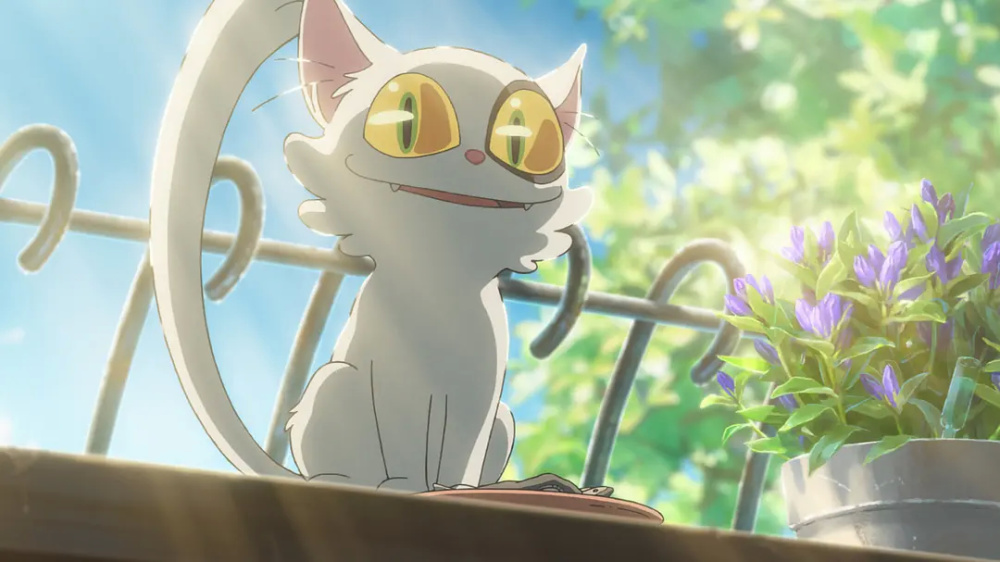

而從封印中解放、變成貓貓的要石因為玲芽的一句“來我家吧”決定放棄自己的職責,不僅詛咒草太、將他封印在玲芽家中的兒童椅(甚至缺了一條腿)中,還把成為要石鎮壓蚓厄的責任轉嫁到草太身上,故事從此開始。

變成兒童椅的草太

變成兒童椅的草太

電影的前半段是節奏很快的公路片。為了找到逃跑的貓貓,一位少女帶著一把椅子離家出走,從九州一路追到了東京,遇到了幾位性格各異的朋友,一路上解決了數次地震危機、關上了好幾扇“門”。

最終為了防止數百萬人喪生,草太成為了要石,驅散了盤踞在東京上空即將落下的蚓厄。

而後半部分則是玲芽在直面兒時記憶、克服心理創傷的同時試圖拯救草太的過程。最終貓貓變回了要石回到自己的職責中,事件解決感情圓滿進入了皆大歡喜的Happy Ending。

光看劇情梗概,你可能會感覺:“這什麼玩意兒?把事情搞成這樣看起來好像就是因為女主莫名其妙的好奇心和貓貓的任性,所有人好像都在用命陪她們玩?”

這也正是很多人對《鈴芽之旅》頗有微詞的原因。如果切除掉填充的劇情和情感表達,故事的“主線劇情”看上去像是作為神明出現的要石(貓貓)的一場遊戲,讓人看下來感覺有些不知所謂。

要石化作的貓貓“大臣”

要石化作的貓貓“大臣”

更雪上加霜的是,由於故事的節奏很快、發生的衝突很多,《鈴芽之旅》在新海誠過去較為擅長的感情描寫領域著墨較少,難免給人一種“轉變太快”的感受——在幾個論壇,我看到不少批評玲芽“戀愛腦”的評論:“才認識幾天就哭著大喊‘沒有他的世界我不想要’,妹妹你沒事吧。”

這種批評的產生與中國觀眾對於新海誠的刻板印象有不小的關係。大夥希望看到的充滿戀愛要素、邏輯嚴密的片子,但《玲芽之旅》的重心其實在“以玲芽從創傷中走出來的經歷紀念311大地震,以及在災後11年對生命的思考”這一主題上。比起講故事,新海誠將更多的精力放在了營造氛圍和心境上。

311大地震

311大地震

電影中對當時場景的復現

電影中對當時場景的復現

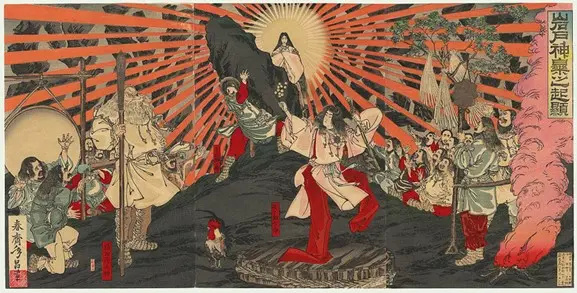

他在電影中設計了玲芽旅途的路線(途經的城市都曾經在巨大地震災害、以及地震引發的海嘯中受到了嚴重影響),大量呼應的臺詞(姨媽對玲芽、以及玲芽對貓貓說的“來我家住吧”),頻繁採用神道教的各種隱喻(比如玲芽姓“巖戶”,她從創傷中走出來的故事正如天照出巖戶一般)——這些充滿地域性和本土文化性的設計在大多數既沒有經歷過重大天災也無從瞭解日本傳統文化的中國觀眾來說是難以察覺的。

天照出巖戶

天照出巖戶

用要石鎮壓地震鯰的傳說可能是故事設定的靈感來源之一

用要石鎮壓地震鯰的傳說可能是故事設定的靈感來源之一

當然,據說電影在日本上映時曾經引發親歷者的PTSD遭遇批評,那又是另一個極端的故事了。

在《鈴芽之旅》中,新海誠希望用玲芽的經歷、用這種“不講道理”的天災造成的離別與仍然處於創傷中的人們對話,試圖用一種溫柔的方式勸說在世者面對而不是逃避那段苦痛的記憶——整部電影的高光不在於玲芽與草太“久別重逢”的擁抱,而在於她對幼年時期哭泣的自己說的那句“我就是你的明天”。

讓停滯的時間流動起來,讓徘徊在災難中的靈魂看到“明天”,才是《鈴芽之旅》最重要的表達。

從這個角度上來看,儘管客觀來講這場戀愛確實沒怎麼談明白,但他在著筆更多的地方確實做到了幾乎面面俱到。從場景的選擇到臺詞的設計,你能感受到新海誠是在小心翼翼地揭開了那塊沉重的傷疤。這種沉重的感情存在於人與人之間,也存在於人和土地之間;如果缺少了對其中一部分的感受,《鈴芽之旅》的體驗就是不完整的。

除了較為成功的、與311地震有關的巨集觀主軸與因為種種原因看起來不太成功的戀愛故事之外,《玲芽之旅》還包含了不少新海誠對當下社會和家庭的思考。

網際網路上很多人對發生在停車場的那一次爭吵頗有微詞,認為玲芽對姨媽的態度過於糟糕,一些日本評論者更是丟擲了“不利於少年教育”的帽子;而在我看來,這是動畫中少有的對於當代單親家庭相處精神狀態的嚴肅剖析,我甚至對可以將純粹的感情表達歸咎於神明的方便設定感到羨慕。

他並沒有用故事告訴你什麼是好的,什麼是不好的;他只是將生活藝術化,然後簡單地碼放在你的面前。審視玲芽,審視環姨媽,包括審視芹澤,事實上就是以一種超脫的視角看陷於現世的自己。

當然,文藝作品確實很難要求所有觀眾去了解背後的故事。電影本身就該是完整的,依賴小說或是設定冊子去補充顯得有些畫蛇添足。在這樣的前提下,《鈴芽之旅》本身就是一扇半開的門,熒幕前的每一個人,窺見的都是自己的“常世”。

如果你把它當做戀愛片,那麼它本身對感情描寫的缺失可能就和很多網友說的那樣“只能騙騙初中生”,很難滿足年齡稍大的觀眾對感情線的需求;

如果你把它當做人文片,結構和設定上就合理得多,但是天災帶來的種種情感和日本傳統文化符號對於中國觀眾來說又是不小的門檻。

不過我還是建議大夥在看完之後最好稍微看一下網際網路上對《鈴芽之旅》的考據,至少會為你提供一個嶄新的視角,產生一種“不止於此”的感覺。

在我看來,引進這部本土意味很濃的作品本身就會有一些“水土不服”的現象,某些平臺對於新海誠的過度消費又導致討論偏向了無法控制的方向,這一點是令人遺憾的。

且不談某紅書上流行拍攝電影螢幕來分享自己觀影體驗的風氣(事實上,和我同場的一位女士就多次公然拿出手機錄屏),國內外女權警察對於開頭幼年女主喘息聲和玲芽踩在草太變成的椅子上的“性暗示”的出警更是看得我連連搖頭,無怪新海誠在訪談時直言“藝術創作受到了Metoo運動的極大掣肘”;更有魔怔鍵政哥將《玲芽之旅》稱為“二次元法西斯主義作品”,煞有介事地分析其中對無產階級的壓迫,令人目瞪口呆。

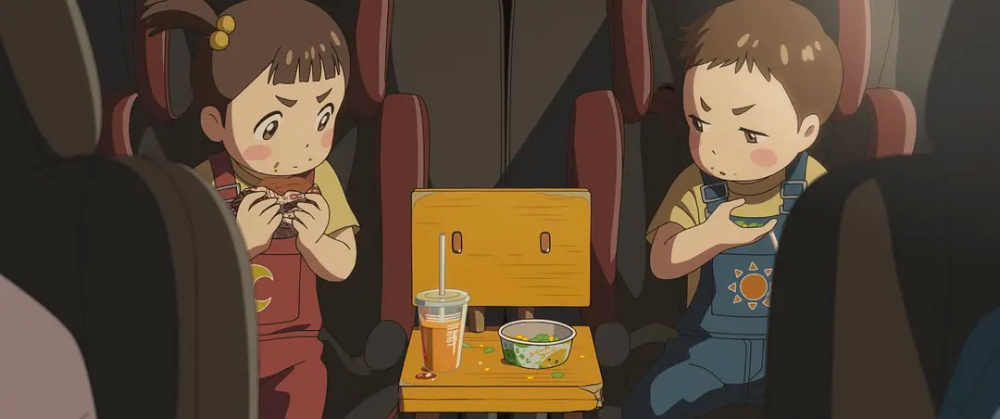

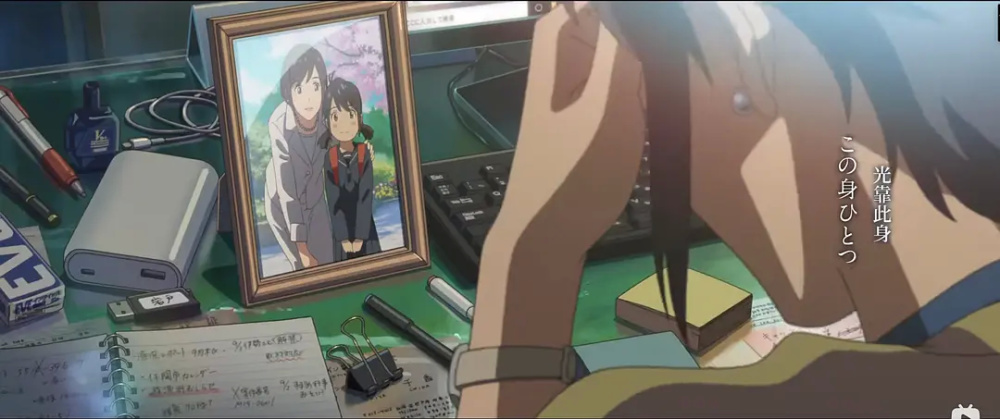

“性暗示”場景#1

“性暗示”場景#1

“性暗示”場景#2

“性暗示”場景#2

在成為“網紅”之後,在流量的聚光燈下,新海誠承受了太多。他的名字是AI繪圖定義一種繪畫風格的好用關鍵詞,他的每一部新作品都處於二次元討論的中心。

事實是,當你在不同的年紀、處於不同的心境中時,從新海誠的作品中看到的東西是不一樣的。這其中不僅有他在漫長的電影生涯中在表達內容和重心上有所轉移的因素,也受到觀眾自己的閱歷和生活對二次元一次又一次袪魅的影響。

看《秒速五釐米》的時候,我還在為一段無疾而終的戀情自我感動,向著虛空寫著情書;

看《言葉之庭》的時候,我在高中熄了燈的宿舍裡,和下鋪的兄弟一起調笑著他對腳部的描寫;

看《你的名字》的時候,我剛剛經歷了一次命運的擦肩而過,於是對他描繪的紅線嗤之以鼻;

等到《鈴芽之旅》的時候,我所關注的已經不在於戀愛、甚至不在於劇情本身,而是本土文化與本土表達所呈現出的氛圍——我想這也是我對它的評價高於平均的原因。

也許人們會懷念他早期作品中渲染的擦肩而過和刻骨銘心,懷念《你的名字》專注於人物描寫所營造的美好愛情。一個事實是,青春傷痛文學離開青春就失去了意義,但儘管青春早已離我遠去,從16歲到30歲,我仍然在看新海誠。

說句題外話,第一次看《秒速五釐米》的時候,大夥還不知道微信為何物;希望下一次他的作品引進到國內的時候,我已經看不到某紅書了。

當然,更應該先似的顯然是某“動畫區UP主”

當然,更應該先似的顯然是某“動畫區UP主”

《鈴芽之旅》究竟是好還是不好,我覺得很難說。但是至少,在那絢麗的用色、精緻的作畫和恰到好處的音樂之外,這兩個小時會為你帶來一些除了單純的情緒消遣之外的東西——這一點對於一部被定位為“商業電影”的作品來說,就已經難能可貴了。

你又從中看到了什麼呢?

你又從中看到了什麼呢?

舉報免責宣告:本文來自騰訊新聞客戶端創作者,不代表騰訊網的觀點和立場。

舉報免責宣告:本文來自騰訊新聞客戶端創作者,不代表騰訊網的觀點和立場。

這下榜一了吧?高爆打金廣告瞭解詳情

這下榜一了吧?高爆打金廣告瞭解詳情